このページについて―屋台文化の入口として

このWebページは、「三寸屋台」の魅力と日本文化に深く根ざす「タカマチ産業」の存在を広く知っていただくために開設しました。

屋台関連商品の詳細や仕様は商品ページにて随時更新しております。 また、タカマチ産業株式会社の創業者、須田海山の物語についても、須田海山の物語のページで詳しくご紹介いたします。 屋台文化の背景にある人間ドラマにも、ぜひ触れてみてください。

“鉄板の音が響き、香ばしい匂いが漂う”―祭りの夜を彩る屋台の列。

日本独特の「三寸屋台」は、戦後の復興とともに生まれ・発展し、今も現場で活躍しています。

その文化と技術を受け継ぐ、タカマチ産業と三寸屋台の物語。

このWebページは、「三寸屋台」の魅力と日本文化に深く根ざす「タカマチ産業」の存在を広く知っていただくために開設しました。

屋台関連商品の詳細や仕様は商品ページにて随時更新しております。 また、タカマチ産業株式会社の創業者、須田海山の物語についても、須田海山の物語のページで詳しくご紹介いたします。 屋台文化の背景にある人間ドラマにも、ぜひ触れてみてください。

縁日や祭りで見かける小さな屋台。

実は「三寸屋台」と呼ばれ、日本独自の露店文化を支えてきたスタイルです。

その語源は「軒先三寸を借りてする商い」に由来し、限られたスペースで商売を成立させるための知恵と工夫が込められています。

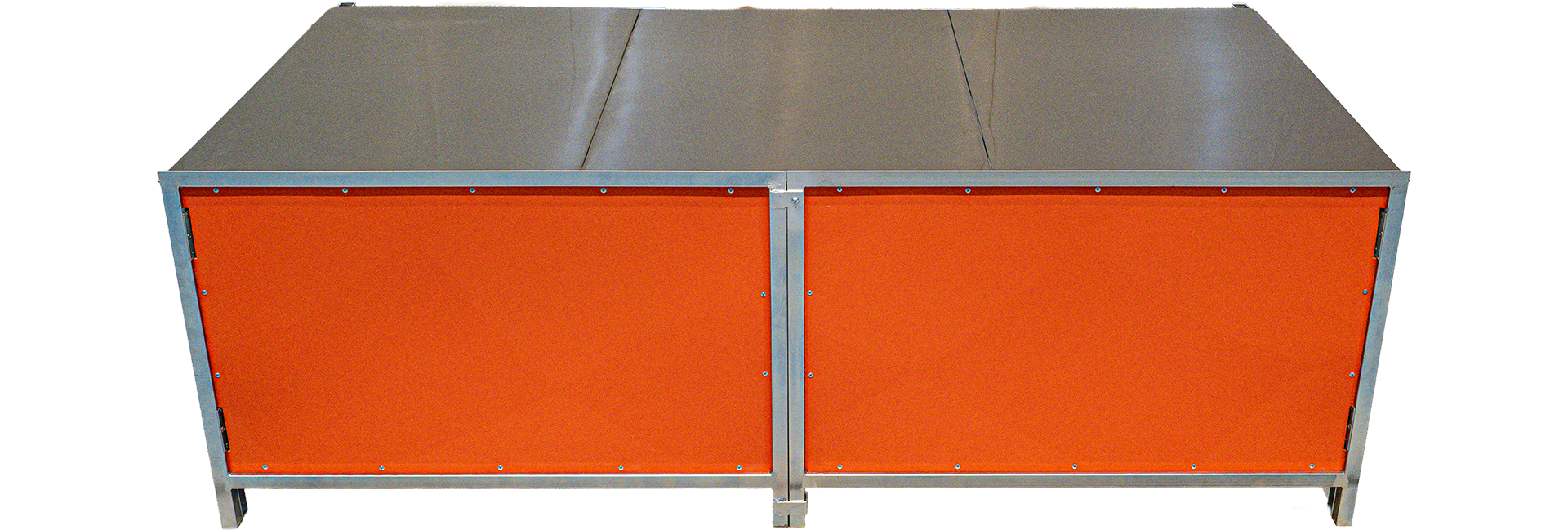

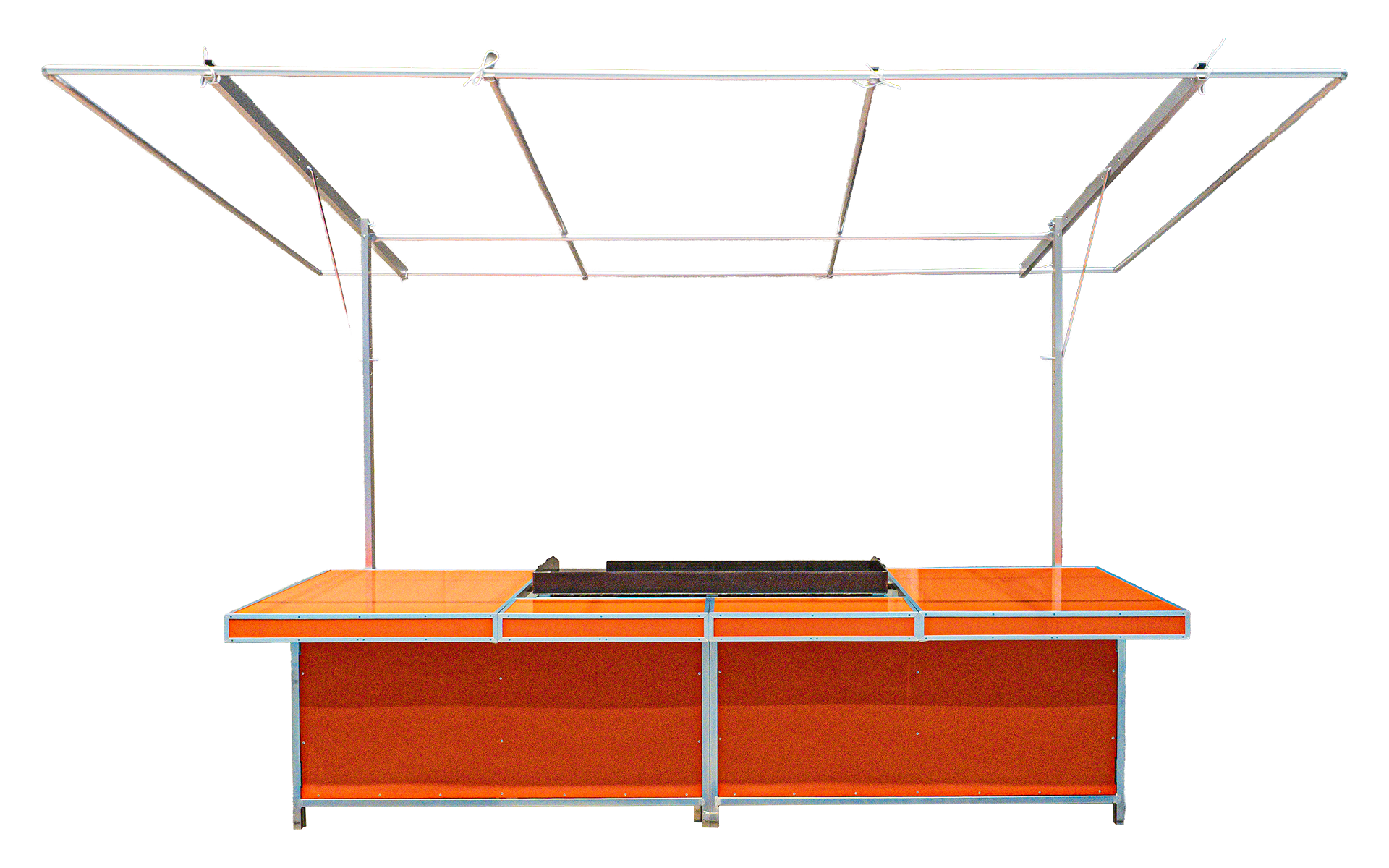

三寸屋台は、金属製でシンプルかつ合理的な構造。

戦後の闇市から生まれ、復興とともに木製から金属製へと進化しました。

なお、江戸時代にも屋台は存在しましたが、担ぎ売りが主流で、現在のような組立式とは異なるものでした。

戦後の混乱期、須田商事株式会社(現:タカマチ産業株式会社)の創業者、須田海山(本名:須田眞吾)は露天商として生計を立てていました。

当時、規格化された屋台製品は存在せず、彼は自らの手で理想の屋台を作り始めます。

復興がすすみ金属材料が市場に流通し始めると、金属製の組立式屋台を開発。

これが半世紀以上経過した現在も使われ続ける「三寸屋台」の原型です。

やがて仲間の露天商からの信頼を勝ち取り、「道具屋」としてやっていくことになります。

昭和32年に「須田商事」を創業。昭和49年には工場を落成、翌年に法人化し「須田商事株式会社」を設立しました。

須田海山は、平成16年に亡くなりましたが、須田商事株式会社は平成17年に「タカマチ産業株式会社」へと社名を変更し、現在に至ります。

須田海山が開発した三寸屋台には、常に模倣品メーカーが現れましたが、使い勝手と信頼性において他を圧倒し、全国の祭りで広く使われるようになっていきました。

現在も祭りや縁日で並ぶ三寸屋台の大多数(8割以上、9割以上だった時期もある)がタカマチ産業株式会社製の「三寸屋台」です。

社名に使われている「タカマチ」は漢字で「高市」と書き、「神社仏閣の祭礼や縁日などで露店が立ち並び賑わっている様子」をさします。

タカマチ産業は戦後日本の祭り・縁日とともに歩み続け、今日にいたります。

日本の屋台は、海外に広くみられる「常設型(基本的に移動する目的はなく常時設置されている屋外店舗)」とは異なり、祭りや縁日などの「ハレの日」にだけ登場する「非日常の道具」です。

そのため、以下のような機能が求められます:

これらを満たす合理的な構造こそが、三寸屋台の真骨頂です。

三寸屋台は、半世紀以上ほぼ形を変えず使われ続ける完成されたデザインです。

主な特徴:

三寸屋台はシンプルな構造ゆえに模倣品も多く出回ってきました。しかし、長い歴史と現場での知恵の蓄積である設計思想まで真似することはできません。

模倣品との違い:

※「4本柱」タイプは、専用部品や金型に投資が必要なため、模倣メーカーでは真似できないタカマチ産業ならではの製品です。

タカマチ産業は「縁日産業」として、三寸屋台だけでなく、たい焼・焼きそば・綿菓子などの調理器具、水引のれん・あんどんなどの看板類まで、露店屋台道具全般を扱う日本唯一の総合メーカーです。

インバウンド需要の高まりとともに、日本の祭りは世界から注目されています。祭りのもう一つの主役である屋台文化を、私たちは誇りをもって支え続けています。

また、屋台は少ない元⼿で開業して資⾦をかせぎ、次なるビジネスにステップアップできる可能性を秘めた夢のある商売道具でもあります。その道具づくりを通して、⼤きな夢をもった、これからの露店商の⽅を⽀えていきたいと考えています。